2014年之后的几年时间,随着环境产业受到社会各界的高度重视,产业投资热情开始猛涨——2014年环保法修订,2015年1月实施,各地政府的环境责任责无旁贷;2015年之后,火热新三板、看起来愈发成熟完备的投资退出机制,使得各路基金无论是否懂环境产业,募资、投资不止。产业外部的“有钱人”频频跨界,产业内部更是涌现创业潮、投资潮。

资本的力量如潮水汹涌而至,为环境产业带来了久旱多年、恰逢甘霖般的欢欣鼓舞。不过,是促进发展,还是助纣为虐,争论不休。

资本是工具,是一把双刃剑,本身无善恶,是大环境与使用者共同造成了种种因果。这般之后,为环境产业留下了什么呢?

01

环保行业的资本分析

我们来看环保行业,我们之前提到了我们经历一个高速建设的时期,而建设的时期对资本的需求就很大。具体应用资本的包括国家地方政府,他们通过发行债务,通过3P模式从社会上融资,建设项目。还有就是运营企业通过资本市场,通过银行来进行融资。

我们拿一个环保项目为例,我们看看他们的是怎么利用资本市场的。

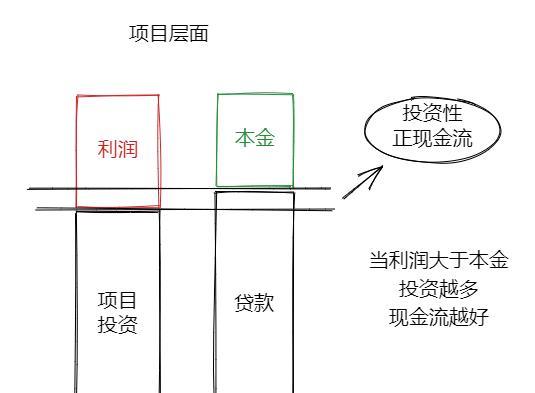

1、项目层面的现金流问题

公司跟一个地方政府签约,获得了一个投资的项目,企业出资进行投资,获得后续30年获取收益,企业因此进行了投资计算,收益较高,可以投资。

在签约前实际是现金流出的,主要是前期论证,和销售费用。然后签约后进行简单的项目立项之后,企业要注册资本金到位,然后就可以从银行贷款,展开项目的投资建设。一般而言这个时候银行贷款是跟企业自有资金匹配的,比如银行出70%,企业出30%,但实践中,企业会夸大投资,比如实际投资1个亿的项目,企业会确定为1.5亿,其中5000万是设计费或者各种利润形式。那么银行如果按照1.5亿的70%出资,就是出资1.05亿,实际是覆盖了企业的成本了,企业甚至不需要出那么多钱。

实践中还有个时间差问题,可能银行出资了,企业的钱还没花出去,就形成了短期的现金流,这个现金流可能几年花出去,但是前几年就可以挪用到其他项目本金上,短期给企业带来收益,但长期看增加了项目的风险。

当然银行也要防止项目存在风险,银行也缺表面合规的大客户,竞争激烈。同时银行也有短期的利益冲突,即放款后,短期是没有风险的,风险是长期的,所以当事的银行愿意放款。造成了风控体系的破坏。

按照这个逻辑,企业投资了项目,短期看不但不会造成企业现金流降低,反而会增加企业的现金,这就造成了企业盲目扩张的基础,即短期利益推动长期利益。所有企业都是长短期利益平衡的,一种是生存角度看,需要短期的现金,还有就是发展角度需要短期的现金。

环保的这种基础设施模式,本质上讲是没有问题,但是推动了短期利益,这种利益冲突,会推波助澜,使行业高速发展,带来巨大风险。

2、公司层面的现金流

如果仅从项目角度看,企业投资了一个项目,哪怕是利用银行的贷款,实际上很难挪用,而且资本金总是或多或少要一些,考虑到项目都是以亿为单位,一般企业也很难支撑几个项目,因此仅从项目上贷款,很容易耗尽企业的原始积累。而企业的进一步积累,就需要漫长的时间,这个时候就导致行业发展的瓶颈,少数的玩家入局后,发展就会慢下来,至少要等着第一波回款期为正,才能高速发展。

这是个必要的过程,一旦项目形成了正的回报,股权投资者产生了整的收益,或者正收益的预期,投资者就会进行融资。最简单的是投资向亲朋好友融资,或者以自己的房产抵押投资,但这部分融资都是非常有限的,这个时候需要其他的融资渠道的。

我们回过头来看,整个环保的节奏跟经济发展是吻合的,比如90年代开始建设污水厂,2000年后慢慢取得效果,然后2000-2010年少数企业向资本市场尝试,这个时候资本市场刚发展起来,环保企业也刚发展起来,大家都在尝试,等到了2010年之后,4万亿的投资,资本市场的高速发展,影子银行,政府隐形债的多个金融手段的堆积,让环保行业迅速的得到了资本的青睐。

企业正常的向资本市场的融资,是希望获得资本市场的资金进行项目投资。比如企业有3个亿的资金,可以投资10项目。那么企业稀释一半的股权,就可以变成6一个的投资,就可以获得20亿的项目。

但这样的融资也有个限度,就是只要放大一倍,股权就稀释没了。实践中可能投资者会给企业家个溢价,比如企业家的项目收益率是10%,而投资要求收益率是5%,那么可能投资者投资6个亿,企业家投资3个亿,股权各占一半。这样企业就是9个亿,可以做成30亿的项目了。

3、环保行业的企业估值问题

我们这是从项目角度看投资。但资本市场是面对所有企业的,有许多企业是高科技企业,是轻资产企业,他们投资1个亿,利润1个亿,还有成长性,估值可能就是30亿。因为他们掌握了核心竞争力,有门槛,还可以持续的经营下去。

这样的企业是资本市场的主流,或者至少是故事的主流。而环保企业进入这个市场,突然发现也可以借用这个逻辑。就是企业有利润,有成长性,可以获得一样的估值,既然别人1个亿利润,30的成长,行业前景好,可以30亿的估值,环保为什么不可以。

这里面比较核心的问题,是在于对可持续增长的判断,环保是靠技术赚的1个亿,还是靠资本赚的1个亿。如果是靠资本赚的,其成长还是要靠资本推动的,那么每股收益并没有增长,就没有所谓的成长性,或者说成长性是叠加的,不是内生的。

我看过一个企业,3000万的利润,现金流很好,也有一定的成长,他想要10个亿的估值。但他的净资产有5个亿,净资产的收益率只有6%,说明他的核心利润并不是企业,而是资本收益,对于银行这类的靠资本收益,资本市场给的估值都是打折的,PE倍数也只有个位数。

但许多环保行业包装成行业发展迅速,企业拥有核心竞争力,利润很高,就是现金流差,但这个恰恰是资本需要介入解决的行业,因此按照高科技,持续发展的企业金融估值,也给出了30倍的PE值。

实际上一个企业的价值,尤其项目型公司,应该是按照他的内在价值进行评估,然后再看看他的核心竞争力可以让他获得多少这样的项目,这样高的毛利可不可以持续。详细分析之后,大部分环保行业是不具备投资价值的。本质上是不具备核心竞争力。

4、为什么会亏钱

我们之前讲过环保行业市场给了很大的赚钱空间,理论上讲是个很赚钱的行业。比如一个项目企业投资5个亿的投资,然后按照10个亿作价,每年收1个亿的利润,收取20年,这样的项目是很赚钱的。但为什么许多环保项目不赚钱呢?

一个是竞争,一个是内耗。竞争是指这个行业门槛太低,谁都能做,只要有一定的钱,有一定的规模,然后几家进入的玩家,就展开竞争,比如垃圾焚烧,一定规模的企业,可能50元的垃圾处理费能做,但竞争后可能20,甚至出现了0元的价格。这些企业中标后,本质上是亏钱的,当然可以争取后面调价,但收益降低,风险加大,这种导致企业亏钱。

还有一种就是人为的内耗。环保企业太赚钱了,短期的钱容易从资本市场融资,长期的钱,因为政府的溢价能力差,项目大体都赚钱。钱来得容易,就不珍惜。

一是财务费用高,融资成本高。实际环保融资成本并不高,但是要是企业不断放大杠杆,融资成本就高。银行给了6的利息成本,这个不算高,但企业觉得不够,还要体外融资拿12%的资金,这个成本就高了。

二是企业的销售费用很高,为了争夺项目,不惜一切代价,销售费用就很高。体现在两个方面,一个是自身的销售费用高,另一个是供应商的销售费用高,供应商每花1块钱的销售费用,就得从企业身上赚3块钱。而一些大企业有钱的时候,付钱又很爽快,实际上各种浪费就很多。

三是管理费用也很高,高管的工资很高,员工工资很高。某大型公司总部一度2000人,后来压缩到500人,运转得也很好。

比如一些环保企业,投资的收益率本来很高,但是因为竞争,降低了一部分,然后支付了大量的融资成本,管理成本,销售成本,中间各个环节又有各种利益输出,就导致大量的问题。

这里还有一些投资决策失误,技术路线失误,当地政府违约等行为,这些负面的影响,把一个很好的行业给做成亏损的,是多个原因造成的。

按说这个原因很容易被市场纠正,但是资本市场提供了资本,就导致企业问题一时难以暴露,而资本市场即使发现了问题,也不愿意主动纠正。即便出了问题,也不愿意承认。

5、进一步杠杆

如果只是公司引进资金问题也不大。因为所有股东理论上讲并没有放大杠杆,只是分红,而且出现问题共同承担责任。就是如果项目正常,银行是没有风险的。如果股东正常投资,即使有了风险,承担责任就好了。

但现实中,企业家觉得这样还不够,开始想别的办法来继续扩大本金。就是在股东层面,进一步放大杠杆,比如股权抵押贷款,比如体外集团进行融资。许多企业通过多层杠杆,不断的放大企业。其实杠杆本身不是风险,风险是因为刚刚带来的资金,以来的太容易的资金,进行浪费,产生了亏损,然后通过杠杆进行了放大。

资本和风险控制是相匹配的。资本会对实体产生巨大冲击,如果资本获得的太容易,就会引发对实体的不重视,然后杠杆效应崩盘。我们看美国的次贷危机也是这么引起的。买房子可以零首付,后面付不起也问题不大,人们就大量的买房子,中间利益群体获得了短期的收益,最终一旦崩盘的就出问题了。

资本会解决一些时间的问题,也会随着时间放大问题。资本可以解决资金问题,但会给人们带来幻觉,以为他能解决实体问题,最终导致发生连锁问题。

02

环保产业,中国VC“心力不足”

当下,中国资本市场对新能源投资的确定性已是“共识”。在旺盛的市场需求与资本热捧下,新能源赛道的“吸金”能力愈发强劲,新能源板块企业业绩与股价不断攀升,巨大的发展潜力吸引着众多投资者纷纷抢占布局先机。

数据显示,2022年1-9月,VC/PE参与的新能源领域投资多达160笔,新能源车汽车、电池、材料、回收及储能技术占据比例较大,多家企业融资超过亿元。

同样的,中国环保离不开ESG市场的发展,且与中国绿色金融市场发展密不可分。回顾全年ESG投资及绿色金融政策,截至2022年11月,已有《上市公司ESG报告编制技术导则》、《企业ESG评价指南》、《企业ESG披露指南》、《企业ESG信息披露通则》、《企业ESG评价通则》、《企业ESG评价规范》等六项团体标准。

2022年1月,在资本市场,上交所和深交所分别更新了《上市规则》,首次纳入了企业社会责任相关内容,包括在公司治理中纳入社会责任、要求按规定披露企业履行社会责任情况、损害公共利益可能会被强制退市三个方面。甚至港交所也在计划加强气候相关信息披露,预计相关行业须在2025年或之前按照气候相关财务披露工作小组(TCFD)的建议作出披露。

有投资人表示,“前几年国家重点扶持新能源车产业,带动了整个上中下游产业链的快速发展,双碳产业其实同样适用这样的增长逻辑。当前,全球各国一致认可控制碳排的重要性,相比其他国家,我国在2030双碳目标和政策推动下,各个行业降低双碳排放的需求明显增多,并且变得尤为迫切,急需更具绿色环保的技术进行升级和迭代,因此投资机会非常多。”

从产业链条来看,环保产业上游主要是包括钢铁、化工、电力、电子、有色金属在内的原材料供应商,其价格波动直接影响环保行业的成本,进而对细分行业的利润产生影响。下游主要包括市政以及水污染防治、大气污染防治、固废处理、土壤修复、噪声与振动控制和环境检测等行业。其需求变化在很大程度上取决于产业政策。

十多年前,美国曾经刮起“清洁科技”高潮,企业野心勃勃,政府大力支持,但最终以失败告终。而今天,海外布局已形成规模,在国内“碳达峰、碳中和”的时代大背景下,一切才刚刚开始,资本们已经在跃跃欲试。不过,环保投资,对于VC/PE的限制壁垒,相对其他行业更高,这也导致很多投资人望而却步,不敢向前。

根据 IT 桔子数据,2015-2021 年,中国环保行业投融资金额呈波动递减趋势,投融资事件数量逐年下降。其中,2016-2020 年中国环保行业投融资事件数量呈逐年递增趋势,说明环保行业单笔投资事件金额逐步扩大,行业投资规模逐渐增大。2021年投融资金额由 2020年的89.06 亿元降至48.90 亿元,同比下降 45.09%,呈“断崖式”下跌。2022 年,环保行业投融资热情持续低迷。截至 2022 年 11 月 21 日,行业共发生投融资事件38 件,累计投融资额达31.28亿元。

就单笔融资而言,2021 为7亿元左右,2022 年前11月环保行业单笔融资金额未超过5亿人民币。从投资轮次看,主要聚集于B轮以前,C 轮后的融资寥寥无几。整体来看,我国环保行业投融资仍处于早期阶段。

最后

客观而言,环境产业的所谓巨大政策红利期已落下帷幕,再没有那么多的大机会。但若收敛一番雄心野望,在环境基础设施已极大完善的如今,还是能捕捉到许多的小机会,仍可有所作为。

对个体而言,资本本是合理的抓手,不能驾驭资本,企业就少了一个发展的手段——不是不能发展,但是会慢;同时还要认清社会资本的逐利特征。

当行业在被压缩的历史里,经历过快速生长、浮躁和投机,专业化与精细化已成为不可避免的发展路径。行业走向成熟,新的阶段开始,未来有多远?如果你认同环境产业是值得用二十年甚至一生去为之坚守的事业,也许不会为此焦虑。

。

粤公网安备 44190002004849号

粤公网安备 44190002004849号